Plusieurs changements ont eu lieu depuis la fin des années 1990.

1. Plusieurs pays du Sud ont pris leur distance avec le néolibéralisme.

Après plus de vingt années de politiques néolibérales et de résistances multiples à celles-ci, à la fin des années 1990, début des années 2000, plusieurs peuples d’Amérique latine, se sont débarrassés de présidents néolibéraux, grâce à d’importantes mobilisations sociales, et ont élu des chefs d’État qui ont mis en place des politiques plus conformes aux intérêts populaires. Ces peuples voulaient se libérer des mesures prises en application du « consensus de Washington » dicté par le FMI et la Banque mondiale (privatisations, réduction des services publics, ouverture commerciale laissant sans protection les petits producteurs locaux, marchandisation forcée, précarisation des emplois, abandon des subventions aux aliments de base et à des services comme l’eau, l’électricité, le gaz, les transports…). Ces politiques étaient mises en pratiques au prétexte de rembourser la dette publique, dont une grande partie était illégitime ou illégale. C’est notamment le cas du Venezuela, de l’Équateur, de la Bolivie [2]… Le gouvernement de l’Équateur a pris une initiative remarquable et très positive en 2007-2008 en réalisant, avec la participation active de délégués des mouvements sociaux, un audit intégral de la dette [3]. Sur la base de cet audit, il a suspendu le remboursement d’une partie de la dette identifiée comme illégitime et a imposé à ses créanciers une importante réduction de la dette [4]. Cela lui a permis d’augmenter fortement les dépenses sociales. Malheureusement, cette initiative n’a pas eu l’effet boule de neige que l’on aurait pu escompter, les autres pays de la région n’ayant pas suivi l’exemple.

Côté positif, les gouvernements de ces trois pays ont également augmenté les impôts prélevés sur les revenus des grandes sociétés privées étrangères qui exploitent leurs ressources naturelles. Cela a augmenté de manière importante les recettes fiscales et permis d’augmenter les dépenses sociales.

En outre, les citoyens de ces trois pays ont adopté au cours d’un processus démocratique de nouvelles Constitutions qui prévoient notamment la révocabilité de tous les mandataires publics à mi-mandat.

Ajoutons enfin que la Bolivie en 2007, l’Équateur en 2009 et le Venezuela en 2012, ont pris une très bonne décision en se retirant du tribunal de la Banque mondiale en matière de litige sur les investissements (Centre international de règlement des différends sur les investissements – CIRDI-).

| Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)

Créé en 1966, l’objet du CIRDI est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants. En termes plus simples, il s’agit d’un Tribunal arbitral international agissant en cas de conflit entre un investisseur privé d’un État partie et l’État du siège dudit investissement. La compétence du Centre (article 25) s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre État contractant, différends en relation directe avec un investissement.

Le Centre est en général désigné comme étant compétent en matière de litiges dans le cadre des accords bilatéraux sur les investissements. C’est ainsi que presque 900 traités bilatéraux sur la promotion et la protection des investissements nomment explicitement le Centre comme instance de règlement des différends entre un investisseur privé d’une partie contractante, d’une part, et l’État du siège des investissements en question, d’autre part. La sentence arbitrale du Centre est obligatoire et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours (article 53). Le CIRDI est membre du Groupe de la Banque mondiale, mais en tant qu’institution, il est une organisation internationale autonome dont l’action est de compléter le cadre de la Banque.

Le recours au CIRDI pour une conciliation ou un arbitrage est totalement volontaire. Mais une fois les parties engagées, aucune ne peut renoncer unilatéralement à l’arbitrage du CIRDI. À partir du moment où le CIRDI a pris une décision, tous les pays signataires de la convention, même s’ils ne sont pas en cause dans le différend, doivent reconnaître et appliquer la décision. Depuis 1978, le champ des compétences du CIRDI s’est élargi : un ensemble de règles lui permet d’intervenir dans des cas qui ne relèvent pas du champ de la convention. Il peut ainsi intervenir dans des procédures d’arbitrage lors de différends mettant en cause un État ou un investisseur d’un État non signataire de la convention ; il peut aussi être sollicité pour réaliser des constats.

En pratique, dans la plupart des cas, le CIRDI rend des sentences favorables aux grandes sociétés privées et condamnent les États à leur verser des dommages et intérêts.

La toile d’araignée de la Banque mondiale

La Banque mondiale a développé ses filiales (Association internationale pour le développement – AID, Société financière internationale - SFI, Agence multilatérale de garantie des investissements - AMGI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements - CIRDI) de manière à tisser une toile dont les mailles sont de plus en plus serrées.

Prenons un exemple théorique pour indiquer les effets de cette politique. La Banque mondiale octroie un prêt aux autorités d’un pays à condition que le système de distribution et d’assainissement de l’eau soit privatisé. En conséquence, l’entreprise publique est vendue à un consortium privé dans lequel on retrouve la SFI, filiale de la Banque mondiale. Quand la population affectée par la privatisation se révolte contre l’augmentation brutale des tarifs et la baisse de la qualité des services et que les autorités publiques se retournent contre l’entreprise transnationale prédatrice, la gestion du litige est confiée au CIRDI, à la fois juge et partie. On en arrive à une situation où le groupe Banque mondiale est présent à tous les niveaux : (1) imposition et financement de la privatisation (Banque mondiale via BIRD et AID) ; (2) investissement dans l’entreprise privatisée (SFI) ; (3) garantie accordée à cette entreprise pour la couvrir contre les risques politiques (AMGI) ; (4) jugement en cas de litige (CIRDI).

|

2. Augmentation du cours des matières premières et des réserves de change

À partir de 2003-2004, le cours des matières premières et des produits agricoles a connu une augmentation [5]. Cela a permis aux pays en développement [6] exportateurs de ces produits sur le marché mondial d’augmenter leurs revenus en devises fortes (dollars, euros, yens, livres sterling…). Certains d’entre eux, trop peu nombreux, ont profité d’une partie importante de ces revenus supplémentaires pour augmenter les dépenses sociales. La majorité des PED (Maud tu m’étonnes en remplaçant le singulier par le pluriel. Si tu es sûre laisse le pluriel, tu m’expliqueras la règle) ont surtout accumulé des réserves de change [7] et ont accru les achats de bons du Trésor des États-Unis. En d’autres mots, ils ont augmenté leurs prêts à la principale puissance économique mondiale, ce qui contribue à assurer le maintien de sa domination car cela lui donne les moyens de vivre largement à crédit et de maintenir un important déficit commercial. Explication : les États-Unis s’endettent fortement auprès des pays qui sont prêts à acheter les titres de sa dette (bons du Trésor des États-Unis - US Treasury Bonds-).

Le graphique ci-dessous indique les volumes des US Treasury Bonds et autres bons du Trésor détenus en mars 2014 par une série de pays en développement. La Chine à elle seule prête aux États-Unis 1 270 milliards de dollars (qu’elle puise dans ses réserves de changes accumulées grâce à son commerce avec les États-Unis) ; elle détient ainsi plus du quart de la dette publique externe des États-Unis.

Pays en développement créanciers des États-Unis : valeurs des bons du Trésor des États-Unis (en milliards de dollars US) détenus en mars 2014 [8]

Le rendement sur les US Treasury Bonds et autres titres de la dette est de l’ordre de 0 à 2,57 % selon que l’échéance soit d’un mois (0,01 %) ou de 10 ans (2,57 %) [9]. Compte-tenu de l’inflation aux États-Unis, le rendement réel est fort bas, voire simplement négatif. Cela permet aux États-Unis de se financer à un coût très faible.

3. Baisse du pouvoir de la Banque mondiale et du FMI à l’égard de certains pays en développement

L’augmentation des réserves de change et la décision de certains gouvernements du Sud d’utiliser une partie de celles-ci pour augmenter les dépenses sociales et les investissements en infrastructure ont contribué à réduire l’emprise du FMI, de la Banque mondiale et des pays les plus industrialisés sur un certain nombre de pays en développement [10]. Cette perte d’influence provient également du fait que la Chine et d’autres pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), en particulier le Brésil, ont multiplié les prêts à certains pays en développement.

4. La Chine comme puissance créancière

Un autre facteur a renforcé ce phénomène : la Chine en pleine expansion s’est transformée en atelier du monde et accumule d’énormes réserves de change (surtout des dollars US). En décembre 2013, le volume des réserves de change de la Chine atteignait 3 821 milliards de dollars [11]. Elle a augmenté fortement ses échanges internationaux, notamment avec les pays en développement des différents continents. Elle a également augmenté de manière très importante ses crédits aux pays africains, latino-américains et à une partie importante de l’Asie. Dès lors, les crédits et les investissement de la Chine sont venus concurrencer les prêts et les projets de la Banque mondiale, du FMI, d’autres institutions financières multilatérales et des gouvernements des pays les plus industrialisés. Cela a diminué le pouvoir de pression de ces institutions et des pays du Nord à l’égard d’un certain nombre de pays en développement. Il convient d’être fort attentif à la quantité importante de dettes qu’un certain nombre de pays en développement accumulent à l’égard de la Chine. Cette dernière, nouvelle puissance capitaliste, ne fait pas de cadeaux et ses investissements visent à assurer son contrôle sur les sources de matières premières dont elle a besoin et sur les marchés vers lesquels elle exporte des biens manufacturés.

5. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont annoncé en 2014 la création d’une banque multilatérale qui leur appartiendra [12].

Cette banque, si un jour elle entre en activité (ce qui n’est pas garanti), ne constituera pas un organisme capable d’offrir une alternative positive pour les pays en développement car les gouvernements qui la fondent cherchent à se doter d’une banque qui servira directement leurs intérêts (assurer des sources d’approvisionnement en matières premières et des débouchés pour leurs exportations), et non ceux des peuples.

6. Augmentation de la dette publique interne

Au cours des 20 dernières années, la dette publique interne a fortement augmenté. Dans un nombre significatif de pays en développement, elle est devenue plus importante que la dette publique externe (voir le tableau ci-dessous qui concerne l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Équateur et le Mexique). C’est vrai pour tous les pays en développement les moins pauvres, en particulier pour les économies dites émergentes.

Comparaison entre la dette publique externe et la dette publique interne (en milliards de dollars US et en % de la dette totale) pour quelques pays d’Amérique latine durant la période 2000-2013 [13]

Néanmoins, il ne faut pas être dupe : souvent, les banques domestiques qui prêtent en monnaie locale aux pouvoirs publics de leur pays ne sont que des filiales des banques étrangères et les emprunts en monnaie locale sont, dans un nombre important de cas, indexés sur une devise forte (généralement le dollar US). Cela signifie qu’en cas de dévaluation de la monnaie locale ou d’appréciation de la devise forte, le montant à rembourser augmente considérablement [14]. Cela signifie également que de grandes banques étrangères tirent profit de la dette publique interne. Par exemple, Santander, la principale banque espagnole, tire d’énormes profits des prêts que ses filiales au Brésil [15] et dans d’autres pays d’Amérique latine octroient aux pouvoirs publics en leur achetant des titres de la dette interne. C’est vrai également pour d’autres banques comme Citigroup/CitiBank très présente au Mexique par exemple, ou l’espagnole BBVA, présente dans plusieurs économies latino-américaines, sans oublier la britannique HSBC, particulièrement active en Asie.

7. Crise alimentaire et crise climatique

En 2007-2008, les populations des pays en développement ont été confrontées à une augmentation très forte du prix des aliments. Cela a provoqué des émeutes de la faim dans 18 pays. Le nombre de personnes affamées qui atteignait environ 900 millions avant la crise, a augmenté de près de 120 millions et a donc dépassé 1 milliard en 2009. Cette crise dramatique est à mettre en relation avec les autres facteurs de la crise globale et le « système dette ». Une chose est certaine : la hausse des prix des aliments et l’augmentation du nombre d’êtres humains souffrant de la faim ne sont pas le résultat d’un manque de ressources alimentaires à l’échelle de la planète. Parmi les facteurs qui ont causé la crise alimentaire et qui maintiennent de manière permanente un être humain sur huit dans la sous-alimentation, on peut citer la spéculation sur les aliments (et les combustibles) sur les marchés de gré à gré des pays du Nord, la promotion des agro-combustibles dans les pays du Nord et dans certains pays du Sud - à commencer par le Brésil -, l’accaparement des terres, l’ouverture commerciale imposée aux pays du Sud, l’abandon des subventions aux aliments de base et aux producteurs des pays du Sud, la priorité donnée aux cultures d’exportation au détriment des cultures vivrières… [16]

Les effets de la crise climatique en cours sont eux aussi de plus en plus dramatiques dans les pays en développement. Ici aussi les politiques conduites par la Banque mondiale en particulier, et plus généralement par le système capitaliste productiviste, font partie du problème et non de la solution [17].

8. La dette est au centre des préoccupations dans les pays du Nord, comme conséquence de la crise qui y a éclaté en 2007-2008.

La crise causée par les grandes banques privées aux États-Unis et en Europe a entraîné une forte augmentation de la dette publique des pays concernés. La dette privée et la dette publique sont devenues une préoccupation centrale dans les pays du Nord, en particulier au sein de l’Union européenne et aux États-Unis. C’est pourquoi le CADTM a renforcé son travail d’analyse et son action dans ces pays, sans délaisser pour autant son activité dans les pays du Sud. Les enseignements tirés par le CADTM des événements des années 1980-1990 ont été très utiles pour lui permettre de comprendre et d’intervenir dans la période qui a suivi l’éclatement de la crise en 2007-2008 [18]. Les pays du Nord où les peuples ont été jusqu’ici les plus touchés sont la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le Portugal, l’Espagne, Chypre, la Roumanie, la Hongrie, les Républiques baltes, la Bulgarie, et l’Italie. Ce sont les mêmes politiques qui ont été imposées aux peuples du Sud par les créanciers qui ont provoqué et instrumentalisé la crise de la dette du tiers-monde initiée dans les années 1980, qui sont aujourd’hui progressivement imposées dans les pays les plus industrialisés.

9. Relations de domination Centre/Périphérie à l’intérieur de l’Union européenne

L’existence d’une zone économique, commerciale et politique commune permet aux transnationales européennes et aux économies du Centre de la zone euro de tirer profit de la crise de la dette des pays de la Périphérie (Espagne, Grèce, Portugal, Irlande, Chypre, pays d’Europe centrale et Balkans) ainsi que de l’Italie pour renforcer la profitabilité des entreprises et marquer des points en termes de compétitivité par rapport à leurs concurrents nord-américains et chinois. L’objectif des pays du Centre de la zone euro, au stade actuel de la crise, n’est pas de relancer la croissance et de réduire les asymétries entre les économies fortes et celles plus faibles de l’UE.

Les dirigeants européens considèrent en outre que la débâcle du Sud de l’Europe va se traduire par des opportunités de privatisations massives d’entreprises et de biens publics à des prix bradés. L’intervention de la Troïka et la complicité active des gouvernements de la Périphérie les y aident. Les classes dominantes dans les pays de la Périphérie sont favorables à ces politiques car elles comptent bien elles-mêmes obtenir une part d’un gâteau qu’elles convoitaient depuis des années. Les privatisations en Grèce et au Portugal préfigurent ce qui va arriver en Espagne et en Italie où les biens publics à acquérir sont beaucoup plus importants vu la taille de ces deux économies.

Le lien étroit entre les gouvernants et le grand Capital n’est même plus dissimulé. À la tête de plusieurs gouvernements, placés à des postes ministériels importants et à la présidence de la BCE, se trouvent des hommes directement issus du monde de la haute finance, à commencer par la banque d’affaires Goldman Sachs [19].

10. La crise en général et l’augmentation de la dette publique sont instrumentalisées pour lancer la plus grande offensive contre les droits humains en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

Pour avancer dans la plus grande offensive menée depuis la seconde guerre mondiale à l’échelle européenne contre les droits économiques et sociaux de la majorité de la population, les gouvernements et le patronat utilisent plusieurs armes : l’augmentation très importante du chômage, le remboursement de la dette publique qui a fortement augmenté, la recherche de l’équilibre budgétaire comme prétexte à des coupes sévères dans les dépenses sociales et les services publics, la quête de l’amélioration de la compétitivité des États membres de l’UE les uns par rapport aux autres ainsi que par rapport aux concurrents mondiaux.

Pour le Capital, il s’agit d’accroître encore davantage la précarisation des travailleurs, de réduire radicalement leur capacité de mobilisation et de résistance, de diminuer les salaires et différentes indemnités sociales tout en maintenant les énormes disparités entre les travailleurs au sein de l’UE afin d’augmenter la compétition entre eux et de les précipiter dans le piège de la dette.

Le rapport « Safegarding human rights in time of economic crises » (sauvegarder les droits humains en temps de crises économiques) de Nils Muiznieks, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (publié le 3 décembre 2013), dresse un bilan sans appel des conséquences des politiques de rigueur mises en œuvre actuellement en Europe. Éducation, santé, emploi, justice, logement, eau, alimentation : autant de secteurs qui voient les populations pâtir des méfaits de ces politiques. Nils Muiznieks souligne l’inefficacité et le caractère contre-productif des plans d’austérité, notamment en matière de santé, générant de lourdes conséquences à long terme, avec pour corollaire l’augmentation des dépenses publiques pour y faire face [20].

Voici un extrait de l’introduction de cet important rapport : « Ce qui a démarré comme une crise du système financier mondial en 2008 s’est transformée en une politique d’austérité qui menace plus de 60 années de solidarité sociale et d’extension de la protection des droits de l’Homme à travers les États membres de l’Europe. Une grande partie de ces mesures d’austérité - caractérisées par des coupes dans les dépenses sociales, des hausses d’impôts régressives, une diminution de la protection des travailleurs et des réformes des pensions - ont exacerbé les conséquences humaines déjà graves de la crise économique marquée par des niveaux records de taux de chômage. L’éventail complet des droits humains fondamentaux a été touché - depuis le droit à un travail décent, à un niveau de vie adéquat et à la sécurité sociale, jusqu’au droit à la justice, à la liberté d’expression, à la participation et à la transparence. Des franges vulnérables et marginalisées de la population ont été frappées encore plus durement, de façon disproportionnée, repoussant les limites pré-existantes de la discrimination dans les sphères politiques, économiques et sociales. La pauvreté, y compris les privations infantiles, s’est aggravée et devrait avoir des effets sur le long terme. »

11. Au niveau mondial, il s’agit d’une offensive du Capital contre le Travail.

Ce que vivent aujourd’hui les salariés, les retraités et les allocataires sociaux de Grèce, du Portugal, d’Irlande, d’Espagne, de Chypre… a été imposé aux travailleurs des pays en développement pendant la crise de la dette des années 1980-1990. Au cours des années 1980, l’offensive a également visé les travailleurs en Amérique du Nord à partir de la présidence de Ronald Reagan, en Grande-Bretagne sous la férule de Margaret Thatcher, la « Dame de fer », et chez ses émules sur le vieux continent. Les travailleurs de l’ex-bloc de l’Est ont également été soumis au cours des années 1990 aux politiques brutales imposées par leurs gouvernements et le FMI. Selon le Rapport mondial sur les salaires 2012-2013 publié par l’OIT : « En Russie, par exemple, la valeur réelle des salaires s’est effondrée dans les années 1990 à moins de 40 % de la valeur qu’ils avaient et il a fallu une autre décennie pour qu’ils retrouvent leur niveau initial » [21]. Ensuite, d’une manière certes nettement moins brutale que celle qui a affecté les peuples du tiers-monde (des pays les plus pauvres jusqu’aux économies dites émergentes), l’offensive a pris pour cible les travailleurs d’Allemagne à partir de 2003-2005. Les effets néfastes pour une partie significative de la population allemande se font sentir encore aujourd’hui, même si les succès des exportations allemandes et l’explosion du travail à temps partiel limitent le nombre de chômeurs et qu’une partie de la classe ouvrière n’en ressent pas directement les conséquences.

L’offensive qui s’est accélérée depuis 2007-2008 a donc démarré au niveau mondial au début des années 1980. L’OIT centre son analyse sur une période plus courte (1999-2011) et fait ce constat édifiant : « Entre 1999 et 2011, l’augmentation de la productivité du travail moyenne dans les économies développées a été plus de deux fois supérieure à celle des salaires moyens. Aux États-Unis, la productivité du travail réelle horaire a augmenté de 85 % depuis 1980, tandis que la rémunération horaire réelle n’a augmenté que de 35 %. En Allemagne, la productivité du travail a augmenté de presque un quart sur les deux décennies écoulées tandis que les salaires mensuels réels n’ont pas bougé » [22]. Plus loin, l’OIT note : « La tendance mondiale a entraîné un changement dans la distribution du revenu national, la part des travailleurs baissant tandis que les parts du capital dans le revenu augmentent dans une majorité de pays. Même en Chine, pays où les salaires ont approximativement triplé durant la décennie écoulée, le PIB a augmenté plus rapidement que la masse salariale totale – et la part du travail a donc baissé. » [23]

Évolution en pourcentage de la participation des salaires dans le PIB mondial (1980-2011) [24]

Cette tendance lourde au niveau mondial est la manifestation de l’augmentation de la plus-value extraite du Travail par le Capital.

12. Les dettes « individuelles » illégitimes

Un nouveau champ d’analyse et d’intervention du CADTM s’est ouvert dans le domaine du « système dette ». Alors que les peuples en tant que sujets collectifs sont directement victimes du « système dette », les individus le sont aussi : paysans indiens surendettés et poussés au suicide (plus de 270 000 paysans indiens se sont suicidés entre 1995 et 2011 en espérant libérer leur famille du fardeau de la dette [25]) ; familles dépossédées par millions de leur logement par les banques créancières, principalement aux États-Unis (depuis 2007, 14 millions de familles incapables de poursuivre le remboursement de la dette hypothécaire ont été expulsées de leur logement par les banques), en Espagne (il s’agit ici d’environ un demi-million de familles [26]), en Irlande, en Islande, dans plusieurs pays d’Europe centrale et des Balkans ; femmes (hommes aussi) victimes d’un système de microcrédit prédateur dans les pays du Sud ; étudiants nord-américains, britanniques ou chiliens surendettés plongés dans le besoin ou carrément la misère (le montant total de dettes étudiantes aux États-Unis dépassent 1 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de la dette publique externe de l’Amérique latine et de l’Afrique subsaharienne réunies)…

En réalité, si l’on va au-delà des apparences, il ne s’agit pas d’une collection de cas individuels victimes d’injustice. Ces individus font partie des classes sociales exploitées et spoliées par le capitalisme : la petite paysannerie des pays du Sud, le prolétariat urbain et rural des pays du Nord et du Sud, les jeunes scolarisés provenant des classes populaires… Parmi les victimes, les femmes sont les plus exposées à l’exploitation de classe et de genre : capitalisme et patriarcat vont de pair pour pérenniser le système d’oppression et d’exploitation.

13. La baisse des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe a réduit le coût de la dette au Sud. Cela crée une dangereuse impression de sécurité.

La baisse des taux d’intérêt décidée par les banques centrales des pays les plus industrialisés à partir de 2007-2008 [27], afin de venir en aide à leurs grandes banques privées en particulier et aux entreprises capitalistes en général, a entraîné une baisse du coût de refinancement de la dette pour les pays en développement. La conjonction de bas taux d’intérêt et de revenus élevés tirés de l’exportation de matières premières créent une dangereuse impression de sécurité pour les gouvernements des pays en développement. Or la situation peut se retourner dans les années à venir : les prix des matières premières pourraient baisser et les taux d’intérêt finir par remonter [28].

Il convient d’être très attentif à cela en exigeant des gouvernements qu’ils profitent de la conjoncture relativement favorable à leur pays en développement pour mettre en place des politiques au service de la satisfaction des droits humains et du respect de la Nature. Il s’agit de rompre radicalement avec le modèle de développement actuel.

14. Les dettes publiques et privées ont augmenté au niveau mondial. La BRI elle-même parle du « piège de la dette ».

Les dettes privées et publiques ont augmenté de manière incontrôlée et extrêmement dangereuse depuis le début des années 2000. Au début, il s’est agi d’une augmentation énorme de la dette privée (celles des sociétés financières - les banques en particulier -, des sociétés non financières et des ménages), principalement dans les pays les plus industrialisés. Ensuite, comme conséquence de la gestion de la crise au profit des capitalistes, la dette publique a littéralement explosé. Dans les pays les plus développés, la dette publique a augmenté d’environ 40 % depuis 2007 [29]. De son côté, la dette des sociétés non financières a augmenté de 30 % sur le plan mondial. La dette des ménages a baissé (face aux attaques contre leur pouvoir d’achat, leur emploi, leur conditions de vie en général, ceux « d’en bas » se désendettent). Les dettes des sociétés financières (grandes banques privées en particulier) restent les plus élevées (elles dépassent de très loin les dettes publiques) car leur bilan n’a pas été réellement assaini malgré les discours rassurants des autorités. La Banque des Règlements internationaux (BRI), qui réunit les principales banques centrales de la planète, lance elle-même l’alerte dans son rapport annuel publié en juin 2014 en évoquant le « piège de la dette » ! Évidemment, on n’est pas étonné de constater que la BRI recommande de poursuivre les politiques néolibérales [30] alors qu’il faudrait au contraire rompre radicalement avec celles-ci.

15. La dette des pays en développement qui représente une infime portion des dettes à l’échelle mondiale a également augmenté.

Il faut souligner que la dette totale des pays en développement tant interne qu’externe, qu’elle soit publique ou privée, représente environ 5 % des dettes à l’échelle mondiale. Les dettes publiques et privées dans les pays les plus industrialisés où vivent 15 % de la population planétaire représentent 95 % des dettes au niveau mondial. La dette publique externe de l’ensemble des pays en développement (environ 1 800 milliards de dollars US), où vivent 85 % de la population mondiale représente à peine 1 % des dettes mondiales. C’est dire à quel point sur le plan technique, il est facile de l’annuler.

En réalité, plus que jamais, les pays en développement sont les créanciers financiers nets des économies les plus développées. Cela sans compter les « créances écologiques et historiques » que les peuples des pays en développement pourraient réclamer aux classes dominantes des pays les plus développés (et aux classes dominantes des pays en développement, complices de celles du Nord).

Jetons un coup d’œil à l’évolution de la dette publique.

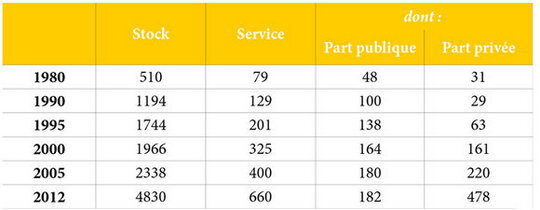

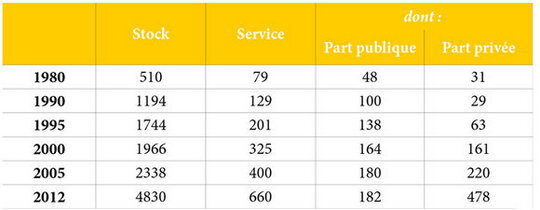

Évolution de la dette publique externe des pays en développement entre 1980 et 2012 (en milliards de dollars US) [31]

* PECOT = pays d’Europe centrale et orientale + Turquie

On constate que la dette publique externe a continué d’augmenter entre 2000 et 2012, en particulier en Amérique latine, dans les pays d’Europe centrale et orientale + Turquie (PECOT) et en Asie du Sud.

Évolution de la dette externe des pays en développement et des ressources destinées à son remboursement entre 1980 et 2012 (en milliards de dollars US) [32]

On peut constater une augmentation constante du volume total de la dette externe. Du côté des remboursements, entre 2005 et 2012, ce sont surtout ceux effectués par les entreprises privées qui ont augmenté. Cela signifie que les entreprises privées (industrielles, commerciales, bancaires…) se sont très fortement endettées à l’égard de l’étranger et qu’en cas de crise, il y a un très grand risque que ces dettes soient mises à charge des pouvoirs publics, comme cela s’est produit à de nombreuses reprises par le passé.

16. Des pays pauvres émettent et vendent des titres de leur dette externe sur les marchés internationaux.

Le Rwanda et le Sénégal, deux pays pauvres très endettés, ont vendu des titres de leurs dettes publiques sur les marchés financiers du Nord. Du jamais vu au cours des 30 dernières années. La Côte d’Ivoire, sortie d’une situation de guerre civile il y a à peine quelques années, a également émis des titres alors qu’elle fait également partie des pays pauvres très endettés. Le Kenya et la Zambie ont aussi émis des titres de la dette. Cela témoigne d’une situation internationale tout à fait particulière : les investisseurs financiers du Nord disposent d’énormément de liquidités et face à des taux d’intérêt très bas dans leur région, ils sont à l’affût de rendements intéressants. Le Sénégal, la Zambie et le Rwanda promettent un rendement de 6 à 8 % sur leurs titres ; du coup, ils attirent des sociétés financières qui cherchent à placer provisoirement leurs liquidités même si les risques sont élevés. Les gouvernements des pays pauvres deviennent euphoriques et tentent de faire croire à leur population que le bonheur est au coin de la rue alors que la situation peut dramatiquement se retourner. Ces gouvernants sont en train d’accumuler des dettes de manière tout à fait exagérée, et quand la situation économique se détériorera, ils présenteront la facture à leur peuple.

De plus, les titres qu’ils émettent sont liés à des contrats dont les clauses peuvent constituer de véritables bombes à retardement. Cela nécessite d’obtenir que le contenu des contrats soit rendu public par les autorités.

17. Quand la Réserve fédérale des États-Unis provoque une déstabilisation des économies émergentes ?

À partir de mai 2013, quand la Fed a laissé entendre qu’elle allait progressivement commencer à modifier sa politique, les effets négatifs sur les économies des pays dits émergents se sont faits immédiatement sentir. Quels étaient les changements envisagés ? (1) Réduire les achats de titres toxiques [33] qu’elle réalise auprès des banques des États-Unis afin de les décharger de ce fardeau ; (2) Réduire les acquisitions de bons du Trésor US qu’elle achète également aux mêmes banques afin de leur injecter des liquidités [34] ; (3) Commencer à augmenter les taux d’intérêt (aujourd’hui le taux est très faible, de l’ordre de 0,25%).

Cette seule annonce a amené les grandes sociétés financières des États-Unis et d’autres pays (les banques et leurs satellites du shadow banking ; fonds de placement, etc.) à retirer des pays émergents une partie des liquidités qu’elles y avaient placées, ce qui a provoqué une déstabilisation de ces économies : chute des marchés boursiers et du cours de la monnaie de ces pays (Indonésie, Turquie, Brésil, Inde, Afrique du Sud…) [35]. Explication : les bas taux d’intérêts pratiqués aux États-Unis et en Europe combinés à l’injection massive par les banques centrales de liquidités dans l’économie ont amené les sociétés financières à la recherche de rendement maximum à placer une partie de leurs moyens financiers dans les pays en développement qui offrent de meilleurs rendements que les pays du Nord. Le reflux des investissements financiers des pays en développement vers les économies les plus industrialisées s’explique notamment par le fait que les sociétés financières ont considéré qu’elles pourraient trouver des rendements intéressants au Nord au moment où la Fed allait augmenter les taux d’intérêt [36]. Ces sociétés financières ont pensé que les autres « investisseurs » allaient eux-mêmes retirer leurs capitaux de ces pays et qu’il valait mieux les précéder. Cela a provoqué un véritable mouvement moutonnier et ce qui correspond à une prophétie auto-réalisatrice. Finalement, la Fed n’a pas augmenté les taux d’intérêts et a attendu la fin de l’année 2013 pour réduire les achats aux banques de produits structurés et de bons du Trésor. Un certain retour au calme s’est opéré.

Ce que montre ce qui s’est passé en juin 2013 donne une idée de ce qui se passera quand la Fed augmentera significativement les taux d’intérêt. C’est ce que dit la BRI à sa manière : « Les flux de capitaux pourraient s’inverser rapidement lorsque les taux d’intérêt dans les économies avancées finiront par repartir à la hausse ou lorsque la situation économique perçue dans les économies destinataires se détériorera. En mai et juin 2013, la simple éventualité que la Réserve fédérale commence à ralentir le rythme de ses achats d’actifs a suffi à provoquer des sorties immédiates de fonds investissant dans des titres d’économies émergentes (…) » (BRI, Rapport annuel, 2014, p. 84-85).

La BRI souligne une évolution préoccupante : les sociétés financières qui placent une partie de leur moyens financiers dans les économies en développement le font à court terme. Elles peuvent retirer très vite leurs fonds si elles trouvent que c’est plus rentable d’aller ailleurs. Voici ce qu’en dit la BRI : « Une plus forte proportion d’investisseurs à court terme dans la dette des économies émergentes pourrait amplifier les chocs en cas de détérioration de la situation mondiale. L’importante volatilité des flux vers les économies émergentes indique que certains investisseurs considèrent leurs investissements sur ces marchés comme des positions à court terme plutôt que comme des placements à long terme. Ceci est confirmé par la désaffection progressive pour les fonds de placement traditionnels, à capital fixe ou variable, au profit des fonds négociables en bourse (exchange-traded funds ou ETF), qui représentent désormais environ un cinquième du total de l’actif net des fonds en actions et en obligations spécialisés dans les économies émergentes, contre environ 2 % il y a 10 ans. Les ETF s’achètent et se vendent sur les marchés pour un coût modeste, du moins en temps normal, et les investisseurs s’en servent pour convertir des titres peu liquides en instruments liquides. » (BRI, op.cit., p. 85).

Ce qu’il faut retenir de ce qui s’est passé en 2013 : la santé des économies des pays en développement reste très dépendante de la politique qui est menée dans les économies les plus industrialisées (en particulier aux États-Unis, en Europe et au Japon). Une augmentation des taux d’intérêts aux États-Unis peut entraîner un reflux important des capitaux volatils qui se sont déplacés vers les pays en développement à la recherche de rendements élevés.

Il faut y ajouter le phénomène suivant : « environ 10 % des titres de dette arrivant à échéance à partir de 2020 sont remboursables par anticipation, et une proportion inconnue du total est assortie de clauses contractuelles [dénommées clauses d’accélération] autorisant les investisseurs à exiger un remboursement accéléré si la situation financière de l’emprunteur se dégrade. » (BRI, op.cit., p. 84). Cela signifie que des sociétés financières qui ont acheté des titres de la dette dont l’échéance paraît relativement lointaine (2020 ou au-delà) peuvent en cas de difficulté d’un pays exiger un remboursement anticipé et complet. De toute évidence, cela ne peut que provoquer l’aggravation de la situation d’un pays endetté : il verra tous les robinets se fermer en même temps. Selon le CADTM, c’est un argument supplémentaire pour que les populations des pays en développement prennent conscience des graves dangers que fait peser sur leur pays l’endettement public. Il faut remettre en cause le paiement de la partie illégitime des dettes.

Parmi les facteurs supplémentaires qui peuvent provoquer une nouvelle crise aiguë de la dette des pays en développement : la baisse des revenus des exportations de matières premières due à la réduction des importations massives que réalise la Chine, grande consommatrice de biens primaires qu’elle transforme en produits manufacturés. Une chute du prix des matières premières peut être fatale à la santé économique des pays en développement qui dépendent principalement de leurs exportations de matières premières. De ce point de vue, une augmentation des taux d’intérêt appliquée par la Fed peut également provoquer une chute du prix des matières premières car cela réduira la spéculation qui contribue aux prix élevés.

Si la conjoncture combine une hausse des taux d’intérêts et une baisse des prix des matières premières, on pourrait se retrouver dans une situation qui ne sera pas sans rappeler ce qui s’est passé au début des années 1980 quand a éclaté la crise de la dette des pays en développement.

18. La dette publique est devenue la cible des stratégies spéculatives de « créanciers procéduriers », connus sous le nom de « fonds vautours » [37].

Fonds d’investissement privés, pour la plupart implantés dans les paradis fiscaux, ceux-ci se spécialisent dans le rachat de titres de dette d’États en défaut ou proches du défaut de paiement. Ils portent ensuite ces États devant les tribunaux anglo-saxons, les obligeant à rembourser leurs créances à leur valeur nominale, augmentée des intérêts, des pénalité de retard et des frais de justice. Contrairement aux créanciers classiques, ils refusent de participer à toute négociation et opération de restructuration, privilégiant l’arrangement judiciaire et, en cas de non-paiement, la saisie d’avoirs du débiteur (propriétés diplomatiques, recettes d’exportations et divers avoirs placés à l’étranger). Depuis les années 2000, plus d’une vingtaine d’États parmi les plus endettés de la planète ont fait les frais de ces stratégies, en Amérique du Sud (Argentine, Nicaragua, Honduras, Pérou), et en Afrique (Sierra Leone, République du Congo, Ouganda), au cours de grandes batailles juridico-financières toujours en cours aujourd’hui. Depuis 2007, le phénomène se développe à l’encontre de pays d’Europe du Sud (Grèce, Espagne, Portugal). Les stratégies vautours risquent de prospérer à l’avenir au Sud comme au Nord : les dettes nouvellement émises continuent à être placées sous le droit américain ou britannique, favorable aux créanciers, certains pays s’endettent à nouveau sur les marchés internationaux de capitaux et privilégient l’endettement auprès de la Chine, favorisant les futures opérations de rachat de dette sur les marchés secondaires.

L’Argentine a ainsi été sous le feu des projecteurs de l’actualité en cette année 2014, lorsque la Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours de l’État argentin pour donner raison aux fonds vautours, la condamnant à payer 1,33 milliards de dollars aux fonds vautours NML et Aurelius. Le pays vient par ailleurs d’adopter une loi le 10 septembre 2014 en vue de se doper d’un mécanisme de défense contre les fonds vautours. Le CADTM rappelle toutefois que la meilleure défense contre ces derniers consiste à refuser la compétence de tribunaux étrangers dans le règlement des litiges avec les créanciers et à insérer une clause dans les contrats qui stipule la compétence de la juridiction locale en la matière.

19. Des audits citoyens se sont développés dans différents pays et permettent d’identifier des dettes illégitimes, odieuses et/ou illégales

Les audits citoyens en cours dans plusieurs pays [38] ont généré des réflexions très riches et intéressantes qui permettent de clarifier ce qu’il faut considérer comme des dettes publiques qui ne doivent pas être honorées. Sans prétention d’être exhaustif et d’avoir le dernier mot, on peut avancer les définitions suivantes :

a. Dette publique illégitime : dette contractée par les pouvoirs publics sans respecter l’intérêt général ou au préjudice de l’intérêt général.

b. Dette illégale : dette contractée en violation flagrante de l’ordre juridique en vigueur.

c. Dette publique odieuse : crédits qui sont octroyés à des régimes autoritaires ou qui le sont en imposant des conditions qui violent les droits sociaux, économiques, culturels, civils ou politiques des populations concernées par le remboursement.

d. Dette publique insoutenable : dette dont le remboursement condamne la population d’un pays à un appauvrissement, à une dégradation de la santé et de l’éducation publique, à une augmentation du chômage, voire à des problèmes de sous-alimentation. Autrement dit, une dette dont le remboursement empêche les pouvoirs publics de garantir les droits humains fondamentaux.

La réalisation d’un audit de la dette publique conduit par les citoyens ou sous contrôle citoyen, combinée, dans certains cas, avec une suspension unilatérale et souveraine du remboursement de la dette publique, permettra d’aboutir à une annulation/répudiation de la partie illégitime, odieuse, insoutenable et/ou illégale de la dette publique et de réduire fortement la part restante. Il s’agit également de mettre un frein à ce type d’endettement pour le futur.

20. En guise de conclusion : l’impact du « système dette », plus que jamais d’actualité

Le « système dette » implique l’utilisation de ressources publiques pour payer les créanciers, au détriment de la satisfaction de besoins et de droits fondamentaux de la population. Aussi, la relation entre créanciers et débiteurs est terriblement déséquilibrée en faveur des premiers. Un élément commun entre la crise de la dette externe en Amérique latine qui a éclaté en 1982 et la crise de l’euro à partir de 2010 est que dans les deux cas, la première réaction a été de nier l’évidence et de ne rien faire. Ensuite, les mesures mises en place se sont réalisées en faveur des intérêts des créanciers. Pour essayer d’inverser le déficit public et de garantir ainsi le paiement de la dette, des politiques d’ajustement ou d’austérité sont appliquées, quel qu’en soit le prix à payer par les populations victimes de la crise. Les créanciers, soutenus par les élites locales, exigent le remboursement de la dette et les ajustements qui permettent d’assurer la priorité de ce paiement sur toute nécessité sociale, portant ainsi atteinte aux droits les plus élémentaires de la population. De plus, les mesures mises en place se révèlent contre-productives car elles ne font qu’aggraver le problème. Du coup, la situation d’endettement excessif devient structurelle.

Le « système dette » aggrave les inégalités. La dette permet à une minorité privilégiée d’accaparer une série de revenus financiers qui lui permet d’augmenter son patrimoine de manière permanente. En conséquence, l’État perd des ressources nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Les plus riches accumulent de la richesse, les inégalités s’amplifient et le pouvoir accru de quelques uns leur permet d’exercer une plus grande pression sur les pouvoirs publics dans l’élaboration des politiques. L’augmentation de la dette et la concentration de celle-ci en peu de mains engendrent une redistribution des revenus vers les membres les plus riches de la société, ce qui à son tour est à la fois cause et conséquence d’une plus forte exploitation de la main d’œuvre et des ressources naturelles. Face à cela, le CADTM, aux côtés d’autres organisations, pose la nécessité de réaliser des audits de la dette sous contrôle citoyen, afin de clarifier son origine et de déterminer la partie qui doit être considérée comme illégitime et/ou illégale afin de l’annuler.

C’est toutefois le système dette dans son ensemble que le CADTM entend dénoncer. Ce sont en effet les mêmes mécanismes de domination et d’exploitation qui régissent dettes publiques et dettes individuelles illégitimes, asservissant respectivement les peuples en tant que sujet collectif et les individus des classes populaires (paysans endettés, familles expulsées de leur logement par les banques, femmes acculées par le système du micro-crédit au Sud, étudiants surendettés...).

Bien sûr, l’annulation de toute les dettes illégitimes doit être complémentaire à d’autres mesures : socialisation du secteur des banques et des assurances afin de le transformer en service public, réforme radicale du système de taxation en faveur de l’écrasante majorité de la population, expropriation du secteur de l’énergie et transformation en service public, réduction radicale du temps de travail combinée à des embauches ainsi qu’à l’augmentation des salaires et des allocations sociales, amélioration et extension des services publics, amélioration des systèmes de retraite par répartition, réalisation effective de l’égalité hommes-femmes, réformes politiques radicales passant par des processus constituants... Il s’agit d’inscrire ces mesures dans un vaste plan de transition sociale, écologique et politique afin de sortir du système capitaliste dévastateur. La lutte contre le « système dette » dans sa globalité, plus nécessaire que jamais, au Sud et au Nord de la planète, s’inscrit dans la lutte beaucoup plus large pour un monde libéré de toutes les formes d’oppression et d’exploitation.

Éric Toussaint, docteur en sciences politiques, est porte-parole du CADTM international.

[1] Par manque d’espace, certains aspects de la crise sont laissés de côté ou simplement mentionnés (la crise climatique). Ce texte n’a pas la prétention d’aborder l’ensemble de la situation internationale.

[2] Voir Éric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, CADTM/Syllepse, Liège/Paris, 2008. Disponible en ligne : http://cadtm.org/Banque-du-Sud-et-n.... On peut ajouter la mobilisation massive et victorieuse du peuple argentin en décembre 2001 pour se débarrasser du gouvernement néolibéral de Fernando De la Rua.

[3] Le CADTM a participé directement à la commission présidentielle qui a conduit l’audit de la dette équatorienne. Voir Éric Toussaint, « An III de la révolution citoyenne en Équateur », 22 octobre 2009, http://cadtm.org/An-III-de-la-revol...

[4] Voir Éric Toussaint, « Les leçons de l’Équateur pour l’annulation de la dette illégitime », publié le 29 mai 2013, http://cadtm.org/Les-lecons-de-l-Eq.... Plus récemment, les autorités de l’Équateur semblent revenir à une politique traditionnelle en matière d’endettement : emprunts auprès de la Chine, premier emprunt (depuis 2005) auprès de la Banque mondiale en 2014, nouvelle émission de titres équatoriens sur les marchés financiers sous la conduite de Citibank et du Crédit suisse. C’est inquiétant.

[5] Il s’agit d’un renversement de tendance : grosso modo, les prix des matières premières ont baissé fortement à partir de 1981 et ont été maintenus à un niveau bas jusqu’à la date mentionnée de 2003-2004.

[6] Note terminologique : Dans le texte qui suit, lorsque nous utilisons les termes « pays en développement » (PED) et « pays développés », nous ne faisons que reprendre les dénominations utilisées par les institutions internationales – étant donné que la plupart des données analysées proviennent de ces mêmes institutions. Le vocabulaire pour désigner les pays auxquels la BM destinait ses prêts de développement a évolué au fil des années : au départ on a employé le terme « régions arriérées », puis on est passé à « pays sous développés » pour arriver au terme « pays en développement » dont certains sont appelés « pays émergents ». Force est néanmoins de rappeler la connotation idéologique et occidentalo-centrée de cette terminologie. En effet, celle-ci ne prend essentiellement en compte que la dimension économique du développement et sous-entend qu’il existerait un seul modèle de développement (le modèle capitaliste industriel et extractiviste occidental) et des pays « en retard » qui devraient rattraper d’autres pays « avancés » sur la même lignée. Le CADTM rejette avec force cette vision du monde. De même, lorsque nous avons recours aux termes « pays du Sud » et « pays du Nord », nous sommes conscients qu’ils renvoient à une réalité géographique erronée. Mentionnons enfin que le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

[7] Voir Banque des règlements internationaux (BRI), 84e Rapport annuel 2014, Bâle, juin 2014, p. 73, tableau annexe V.1. « Réserves de change : variation annuelle ».

[8] Source : Élaboration du CADTM sur la base des données du Département du Trésor des États-Unis, Major Foreign holders of treasury securities, mars 2014, http://www.treasury.gov/ticdata/Pub...

[9] Voir les rendements publiés par le Trésor des États-Unis sur : http://www.treasury.gov/resource-ce... (consulté le 24 septembre 2014 )

[10] Le FMI a toutefois réussi à redevenir un acteur de premier plan en Europe occidentale avec la crise qui a touché très durement les pays les plus faibles de la zone euro (Grèce, Irlande, Portugal, Chypre, Slovénie, et deux Républiques baltes : Estonie et Lettonie).

[11] Source : Banque des règlements internationaux (BRI), 84e Rapport annuel 2014, op.cit.

[12] Voir la critique qu’en fait Daniel Munevar (économiste, CADTM), « BRICS Bank : Is it an alternative for development finance ? », publié le 28 juillet 2014, http://cadtm.org/BRICS-Bank-Is-it-a.... Voir également : Benito Pérez/Éric Toussaint, « La Banque du Sud est une alternative, pas celle des BRICS », interview d’Éric Toussaint, Le Courrier, 19 août 2014. Disponible sur http://cadtm.org/Eric-Toussaint-La-...

[13] Source : Banque interaméricaine de développement (BID), Latin American Macro Watch Data Tool. http://www.iadb.org. Les données pour la dette de l’Argentine correspondent à 2012 et non à 2013.

[14] C’est ce qui s’est passé entre mai et décembre 2013 pour des pays comme la Turquie, l’Indonésie, le Brésil…

[15] Dans le cas du Brésil, en 2014, les pouvoirs publics empruntent aux banques privées à du 11 % alors que le taux d’inflation est de 6,5 %, cela procure un très solide rendement aux banquiers.

[16] Voir Éric Toussaint, « Une fois encore sur les causes de la crise alimentaire », publié le 9 octobre 2008, http://cadtm.org/Une-fois-encore-su... ; Damien Millet, Éric Toussaint, « Pourquoi une faim galopante au XXIe siècle et comment l’éradiquer ? », publié le 24 avril 2009, http://cadtm.org/Pourquoi-une-faim-... ; Éric Toussaint, « Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments », publié le 10 février 2014, http://cadtm.org/Les-banques-specul...

[17] Eric De Ruest, Renaud Duterme, La dette cachée de l’économie, Les Liens qui Libèrent, Bruxelles, 2014, http://cadtm.org/La-dette-cachee-de.... Voir également : Damien Millet, Éric Toussaint, La Crise, quelles crises ?, Aden/Cetim/CADTM, Bruxelles, 2009, chapitre 9.

[18] Voir Éric Toussaint, « Du Sud au Nord : crise de la dette et programmes d’ajustement », publié le 4 juin 2014, http://cadtm.org/Du-Sud-au-Nord-cri...

[19] Voir Éric Toussaint, « Bancocratie : de la République de Venise à Mario Draghi et Goldman Sachs », publié le 10 novembre 2013, http://cadtm.org/Bancocratie-de-la-...

[20] https://wcd.coe.int/com.instranet.I...

[21] OIT, Rapport mondial sur les salaires 2012-2013, Genève, décembre 2012.

[22] OIT, ibidem, Résumé analytique, pp. VI-VII.

[23] OIT, ibidem, p. VII. Le même rapport souligne également l’augmentation de l’écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas dans chaque pays.

[24] Source : CNUCED, Rapport sur le commerce et de le développement 2013, Nations Unies, New York et Genève, 2013, p.15. Disponible sur http://unctad.org/fr/PublicationsLi...

[25] Selon la loi indienne, en principe, si le chef de famille endetté décède, la dette ne peut pas être transmise à sa famille. C’est une des raisons pour lesquelles des paysans indiens se suicident avec l’espoir que leurs dettes soient annulées, ce qui ne se vérifie pas nécessairement en pratique. Une des méthodes courantes utilisées pour se suicider : ingurgiter des pesticides. Notons également qu’au-delà de l’Inde, en Europe, et en particulier en France, les paysans sont touchés par ce fléau du suicide de manière inquiétante.

[26] Éric Toussaint, « Les banques et la nouvelle doctrine « Too Big to Jail » », publié le 9 mars 2014, http://cadtm.org/Les-banques-et-la-... ; « Les-États-Unis : Les abus des banques dans le secteur immobilier et les expulsions illégales de logement », publié le 4 avril 2014, http://cadtm.org/Etats-Unis-Les-abu...

[27] En novembre 2014, le taux d’intérêt directeur de la Réserve fédéral des États-Unis est de 0,25 %, celui de la Banque centrale européenne est de 0,05 %, de la Banque d’Angleterre est de 0,5 %. Le taux de la banque centrale japonaise est de 0 % depuis que le pays est entré en crise dans les années 1990.

[28] Pour ce qui est du cours des matières premières, le prix du baril de pétrole a fortement baissé entre mai et novembre 2014. Alors que j’écris ces lignes le 9 novembre 2014, je relève que le prix du baril de pétrole Brent s’élevait à 105 dollars US le 1er mai 2014 et qu’il a atteint son niveau le plus bas depuis 13 ans le 7 novembre 2014 en atteignant 83 dollars. Quant aux taux d’intérêts, la Réserve fédérale des États-Unis annonce depuis juin 2014 une prochaine remontée de ceux-ci. C’est à suivre de près ; pour le moment, le taux de la Fed est très bas : 0,25 %. Voir à ce propos le point 17 concernant ce qui s’est passé en 2013 avec une détérioration forte pour certaines économies dites émergentes

[29] C’est l’estimation fournie par la Banque des Règlements internationaux (BRI) : 84e Rapport annuel, op.cit., p. 10, Graphique I.1. (publié en juin 2014)

[30] Voir notamment : Banque des Règlements internationaux (BRI), Ibidem, page 17.

[31] Source des données : Banque mondiale, International Debt Statistics, http://databank.banquemondiale.org

[32] Source : Banque mondiale, op.cit. Le service de la dette représente le remboursement des intérêts et l’amortissement du capital.

[33] Jusque novembre 2014, la Fed a acheté massivement aux banques des États-Unis des produits structurés hypothécaires (Mortgage Backed Securities). Entre 2008 et début 2014, elle en a acheté pour un peu plus de 1 500 milliards de dollars US. En 2012-2013, elle a acheté chaque mois aux banques et aux agences immobilières qui garantissent les crédits hypothécaires pour 40 milliards de dollars de ces produits largement toxiques, afin de les soulager de ce fardeau. Fin 2013, elle a commencé à réduire ces achats qui s’élevaient en mars 2014 à 35 milliards de dollars par mois. En octobre 2014, la Fed détenait 1 700 milliards de dollars de MBS, soit environ 21 % du volume total de ces produits toxiques. C’est énorme. Début novembre 2014, la Fed a stoppé ce type d’achat.

[34] En octobre 2014, la Fed détenait des titres du Trésor des États-Unis pour un montant de 2 450 milliards de dollars. Attention, contrairement à une idée largement répandue, la Fed n’achète pas les bons du Trésor au Trésor directement, elle les achète via des opérations d’open market aux banques privées qui les ont acquises préalablement. Voir la législation des États-Unis en la matière : http://www.federalreserve.gov/about...

[35] La BRI décrit la situation de la manière suivante : « Le premier épisode, de nature brutale et généralisée, s’est caractérisé par de vives fluctuations des prix des actifs qui ont mis fin à une période de relative stabilité des taux d’intérêt et des cours de change. Lorsque la vague de liquidation s’est propagée des économies avancées vers les économies émergentes, ces dernières ont connu un brusque renversement des flux de portefeuille, surtout en juin 2013. Leurs actions ont baissé de 16 %, avant de se stabiliser en juillet, tandis que les rendements des obligations souveraines bondissaient de plus de 100 points de base, sous l’effet de préoccupations croissantes concernant le risque souverain. Dans un premier temps, le désengagement, indifférencié, a touché simultanément de nombreuses monnaies des économies émergentes, entraînant des dépréciations corrélées dans un contexte de forte volatilité. (…) Pendant ce premier épisode, les monnaies de l’Afrique du Sud, du Brésil, de l’Inde, de l’Indonésie et de la Turquie se sont dépréciées de plus de 10 % par rapport au dollar ; le Brésil, l’Inde, l’Indonésie et la Russie ont tous perdu plus de $10 milliards de réserves pendant cet épisode. Les pays connaissant une rapide expansion du crédit, une forte inflation ou un lourd déficit des paiements courants, et considérés à ce titre comme plus vulnérables, ont vu leur monnaie se déprécier plus encore. » (BRI, op.cit., 2014, p. 30).

[36] Pour une analyse de ce qui s’est passé en 2013, voir Daniel Munevar, « Inestabilidad en los mercados emergentes : El fin de un ciclo ? », 19 mars 2014 (partie I), 6 avril 2014 (partie II), http://cadtm.org/Inestabilidad-en-l... y http://cadtm.org/Inestabilidad-en-l...

[37] L’auteur tient à remercier Louise Abellard pour sa contribution à ce paragraphe.

[38] Brésil, Espagne, Portugal, Grèce, France, Belgique…

Les patrons les mieux rémunérés de France touchent entre 400 et 1 110 années de Smic par an. Et encore, sans tenir compte de tous leurs avantages.

Les patrons les mieux rémunérés de France touchent entre 400 et 1 110 années de Smic par an. Et encore, sans tenir compte de tous leurs avantages. Cet article passe en revue une série d’évolutions qui ont eu lieu entre 2000 et 2014 en ce qui concerne la dette, la crise internationale sous différents aspects [

Cet article passe en revue une série d’évolutions qui ont eu lieu entre 2000 et 2014 en ce qui concerne la dette, la crise internationale sous différents aspects [

S’il est un mythe à déconstruire, c’est bien celui du marquis de Sade, porté aux nues par l’intelligentsia depuis le début du XXème siècle. Comment a été construite la légende du divin marquis? Contre la vérité des faits historiques, contre la justice (qui l’a emprisonné pulsieurs fois), contre ses propres écrits mêmes, Sade est devenu un modèle, un sage visionnaire, un philosophe précurseur du XXème siècle.

S’il est un mythe à déconstruire, c’est bien celui du marquis de Sade, porté aux nues par l’intelligentsia depuis le début du XXème siècle. Comment a été construite la légende du divin marquis? Contre la vérité des faits historiques, contre la justice (qui l’a emprisonné pulsieurs fois), contre ses propres écrits mêmes, Sade est devenu un modèle, un sage visionnaire, un philosophe précurseur du XXème siècle.  Comment est-il possible qu’à quelques rares exceptions près, le Marquis soit devenu l’idole de tous? On doit ceci à Apollinaire, rédacteur de la préface hagiographique d’un recueil de textes de Sade choisis (par lui-même) en 1909. Il construit ainsi, sans grande connaissance des oeuvres de l’auteur, le mythe du marquis, qui tient lieu d’histoire.

Comment est-il possible qu’à quelques rares exceptions près, le Marquis soit devenu l’idole de tous? On doit ceci à Apollinaire, rédacteur de la préface hagiographique d’un recueil de textes de Sade choisis (par lui-même) en 1909. Il construit ainsi, sans grande connaissance des oeuvres de l’auteur, le mythe du marquis, qui tient lieu d’histoire. La montée d’un ethos contemporain du travail fondé sur l’épanouissement professionnel entre en contradiction avec les conditions concrètes du travail et de l’emploi. D. Méda et P. Vendramin invitent à repenser nos modèles d’organisation du travail, de gouvernance des entreprises et de progrès social.

La montée d’un ethos contemporain du travail fondé sur l’épanouissement professionnel entre en contradiction avec les conditions concrètes du travail et de l’emploi. D. Méda et P. Vendramin invitent à repenser nos modèles d’organisation du travail, de gouvernance des entreprises et de progrès social. Le syndicalisme est la cible récurrente d’experts et essayistes qui, aussi éloignés des réalités quotidiennes des ateliers et des services que de l’expérience vécue des ouvriers et employés, s’indignent régulièrement des pesanteurs de la société française et des protections excessives dont jouiraient certains salariés syndiqués.

Le syndicalisme est la cible récurrente d’experts et essayistes qui, aussi éloignés des réalités quotidiennes des ateliers et des services que de l’expérience vécue des ouvriers et employés, s’indignent régulièrement des pesanteurs de la société française et des protections excessives dont jouiraient certains salariés syndiqués.

Cette attention n’est pas indue. Christophe Guilluy a un vrai talent d’essayiste et de polémiste et il expose en termes clairs et stimulants des évolutions souvent mal comprises ou ignorées. Beaucoup de ces évolutions sont déjà bien identifiées par les chercheurs, mais leur connaissance reste malheureusement confinée au monde académique. Les ouvrages de Christophe Guilluy permettent de nourrir une sphère de débat beaucoup plus large. Évidemment, dans leur traduction à destination d’un public élargi, les recherches dont Christophe Guilly s’inspire sont simplifiées et on pourrait relever beaucoup d’approximations et de simplifications . C’est toutefois la loi du genre. La véritable question est celle du sens et de la pertinence de ces simplifications.

Cette attention n’est pas indue. Christophe Guilluy a un vrai talent d’essayiste et de polémiste et il expose en termes clairs et stimulants des évolutions souvent mal comprises ou ignorées. Beaucoup de ces évolutions sont déjà bien identifiées par les chercheurs, mais leur connaissance reste malheureusement confinée au monde académique. Les ouvrages de Christophe Guilluy permettent de nourrir une sphère de débat beaucoup plus large. Évidemment, dans leur traduction à destination d’un public élargi, les recherches dont Christophe Guilly s’inspire sont simplifiées et on pourrait relever beaucoup d’approximations et de simplifications . C’est toutefois la loi du genre. La véritable question est celle du sens et de la pertinence de ces simplifications. Le collectif national Alternative A l’Austérité (AAA)

Le collectif national Alternative A l’Austérité (AAA)